Скорее всего, про технологию Intel Turbo Boost слышали многие (а вот про AMD PBO — нет, но о ней будет ниже): дескать, это волшебная функция, позволяющая процессорам самостоятельно разгоняться и работать быстрее. Отчасти это действительно правда — технология волшебная, вот только волшебство здесь работает скорее в сторону компаний-производителей CPU, чем в сторону обычных пользователей. И с учетом того, что информации о работе функций авторазгона в интернете крайне мало, особенно на официальных сайтах (по очевидным уже причинам), приходится по крупицам собирать ее, смотря как работают различные процессоры в разных условиях.

А разгон-то ненастоящий!

Современные процессоры от Intel (про AMD поговорим отдельно, ибо там все еще запутаннее) имеют множество ограничений — которые, сюрприз, могут не выполняться, если производитель материнской платы отключит их по умолчанию в BIOS. Первое и самое важное ограничение — по максимальной температуре, порядка 100-105 градусов для различных дестопных процессоров. При приближении к ней CPU начнет троттлить, иными словами — серьезно снижать частоту, дабы удерживать температуру в допустимых рамках. Если же даже на минимальной рабочей частоте в 800 МГц процессору не удается справиться с перегревом, он или аварийно отключается (в этот момент зависает картинка на мониторе), или же плата перезагружается.

Казалось бы — отличное ограничение, идеально работающее и не позволяющее процессору раньше времени попасть в кремниевую вальгаллу. На деле все несколько сложнее. Во-первых, датчики температур внутри кристалла CPU есть не везде, и если максимальный фиксируемый нагрев, например, 80 градусов, то в процессоре вполне может быть место, которое греется до 85. Во-вторых, кристалл сам по себе греется неравномерно: самые горячие места, разумеется, это ядра. А вот интегрированная графика, различные контроллеры и кэш могут греться слабее на десяток-другой градусов — особенно если ядра греются под сотню градусов. Конечно, кремнию такие перепады температур в рамках одного кристалла далеко не полезны.

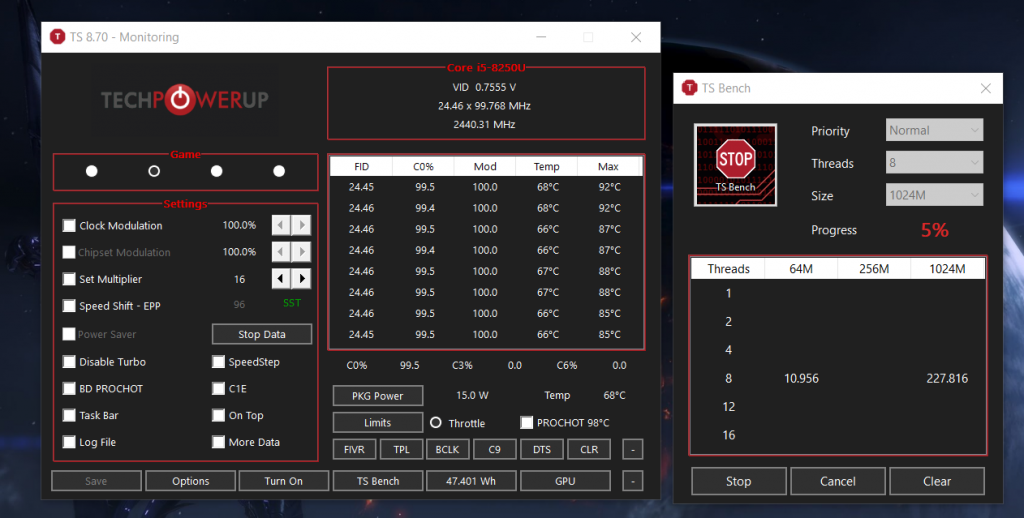

Так что нет ничего удивительного в том, что Intel решила вводить новые лимиты. Самый известный из них — это TDP, или Thermal Design Power. Эта очень хитрая цифра: дескать, именно столько тепла должна отводить от процессора система охлаждения. На практике все еще интереснее: именно к этой цифре стремится тепловыделение процессора при длительной нагрузке. И тут случается первый «упс»: возьмем, например, популярный мобильный Core i5-8250U. Он имеет родную частоту всего 1.6 ГГц, однако Turbo Boost позволяет ему разгоняться до 3.4 ГГц. Он имеет TDP 15 Вт, что позволяет ставить его в ультрабуки — что ж, давайте проведем стресс-тест и проверим, какая будет реальная частота при долгой нагрузке:

2.4 ГГц. Формально, все хорошо — частота же выше родных 1.6 ГГц, причем в полтора раза. Но, с другой стороны, это не 3.4 ГГц: теряется процентов 20-25%, что тоже достаточно значительно. Ладно, запустим теперь игру — она нагружает процессор слабее, он «укладывается» в 15 Вт и работает на максимальной частоте в 3.4 ГГц.

Так что мы видим первое лукавство, которое скрывается во фразе «до 3.4 ГГц»: ведь и 2 ГГц — «до». И 2.5 тоже «до». Но это только начало — большинство производителей десктопных материнских плат делают вид, что они не знают про TDP и банально отключают этот лимит! К чему это приводит? Да к тому, что 6-ядерный Core i5-8400T, который формально имеет тепловыделение в 35 Вт, начинает в некоторых задачах потреблять и 60, и 70, при этом не снижая частот. Казалось бы — вот оно счастье, производительность не падает? Так-то да, но не совсем: если 35 Вт легко отведет боксовый алюминиевый кулер, то вот с 70 Вт он может и не справиться. Конечно, как я уже писал выше, от перегрева процессор едва ли сгорит, но вряд ли вас будут устраивать постоянные подтормаживания в работе. Выхода тут, очевидно, два — или включить ограничение по TDP в BIOS, или купить более мощный кулер.

Конечно, это слегка надуманная проблема: в большинстве своем все наоборот отключают в BIOS различные лимиты и энергосберегающие функции, чтобы процессор мог работать на максимально возможной частоте. Но это отлично показывает, что производителям плат чихать хотели на спецификации Intel (да и AMD тоже).

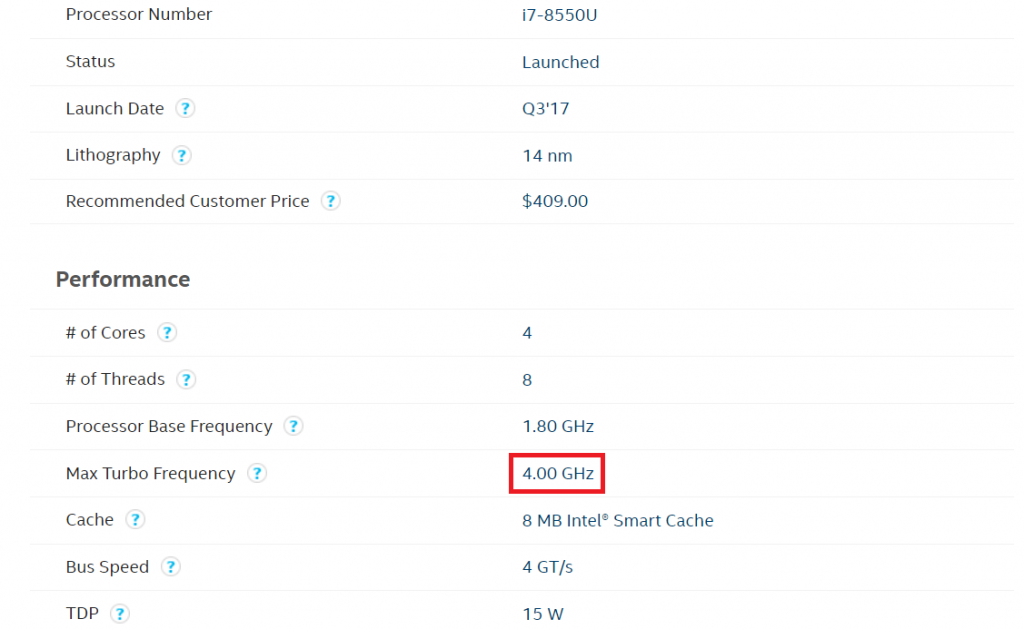

Второе лукавство еще интереснее: так, в некоторых процессорах указанная частота Turbo Boost достигается лишь… при работе одного ядра. Так, тот же i7-8550U при нагрузке на одно ядро может работать на частоте до 4.0 ГГц, двух — уже только 3.8 ГГц, ну а все четыре не могут «буститься» выше 3.7 ГГц. Так что даже если этому процессору создать идеальные условия — 4 ГГц при серьезной нагрузке вы никогда не увидите. Вообще говоря — вы вообще эту цифру никогда не увидите, потому что в современном мире задачу, которая будет грузить только одно ядро, еще нужно поискать, и в реалистичных задачах при высокой нагрузке и при отсутствии сдерживающих факторов реальная частота будет на уровне 3.7-3.8 ГГц. Причем формально к Intel опять же не придраться: эта частота выше родных 1.8 ГГц? Выше. Ну а то, что одноядерную нагрузку сделать не можете — ваши проблемы.

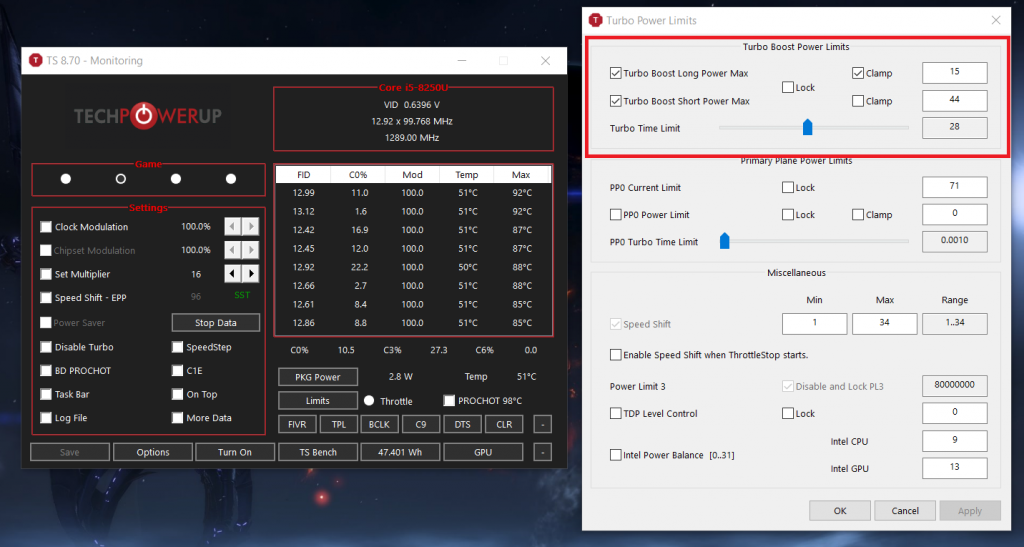

Но вернемся к ноутбукам и ультрабукам. В Intel отлично понимают, что большая часть серьезных нагрузок — короткие: сколько займет по времени открытие программы? Секунд 5-10, не больше. На загрузку страницы в браузере требуется и того меньше. При этом система охлаждения обладает большой тепловой инертностью: чтобы ее разогреть до сотни градусов потребуется никак не меньше нескольких десятков секунд, а то и целых минут. Вывод — на какой-то небольшой срок можно «забыть» про ограничение по TDP и позволить процессору работать на максимальной частоте: очевидно, это здорово повышает отзывчивость системы в реальных задачах.

В цифрах это сделано так: так называемый Turbo Time Limit обычно длится 28 секунд, и в это время работает Short TDP, который может достигать 30-50 Вт: это гарантированно позволяет процессору использовать максимальную частоту даже при серьезной нагрузке с векторными инструкциями. После этих 28 секунд в ход вступает Long TDP — те самые 15 Вт, и частота CPU серьезно снижается. И если система охлаждения справляется, то в таком режиме ноутбук будет работать, образно говоря, вечно.

Ладно, вроде все хорошо: работает Long TDP, процессор не перегревается — идиллия? Увы, нет. Большинство ноутбуков имеют общую систему охлаждения для процессора и дискретной видеокарты. И, очевидно, достаточно часто бывают задачи (например, игры), которые серьезно грузят оба компонента системы. При этом, обычно, максимальная температура GPU все же ниже, чем у CPU, то есть троттлить видеокарта начинает раньше: а это, разумеется, негативно сказывается на частоте кадров в играх. Выход? Раз система охлаждения у процессора и видеокарты общая, то почему бы не замедлить процессор — редко когда в играх он работает на 100%, так что некоторое снижение его частоты и тепловыделения, в теории, не должны сказаться на производительности в играх, и при этом видеокарта не будет троттлить.

Эта функция называется BD Prochot, и, к сожалению, это действительно «просчет». Проблема в том, что если она активирована, то процессор реагирует на перегрев видеокарты так же, как и на свой — иными словами, роняет частоту вплоть до 800 МГц. Очевидно, это приводит к резкому снижению тепловыделения и температуры GPU, так что частота процессора из-за этого быстро восстанавливается до прежнего уровня в несколько гигагерц. И сия катавасия начинает происходить раз в несколько секунд: при этом нужно понимать, что падение частоты до 800 МГц ощущается не иначе, как фриз. То есть игры начинают стабильно подтормаживать раз в несколько секунд — как говорится, приятной игры. К счастью, эта функция легко отключается в бесплатной утилите ThrottleStop: конечно, при этом будет перегреваться и троттлить видеокарта, но вот она это обычно делает более плавно, снижая частоту лишь на небольшую величину. Так что да, это приведет к некоторому падению fps, но это все еще приятнее, чем постоянные подлагивания.

А вот дальше становится забавнее и страшнее одновременно. Разумеется, процессоры уже не один десяток лет умеют работать в огромном диапазоне частот, зачастую снижая ее ниже родной для энергосбережения. При этом также очевидно, что чем ниже частота — тем ниже можно подать на CPU напряжение и он останется стабильным, а потреблять энергии будет меньше. Так называемая таблица частот-напряжения для каждого совместимого с платой процессора есть в ее BIOS, и, к счастью, производители плат обычно ее придерживаются.

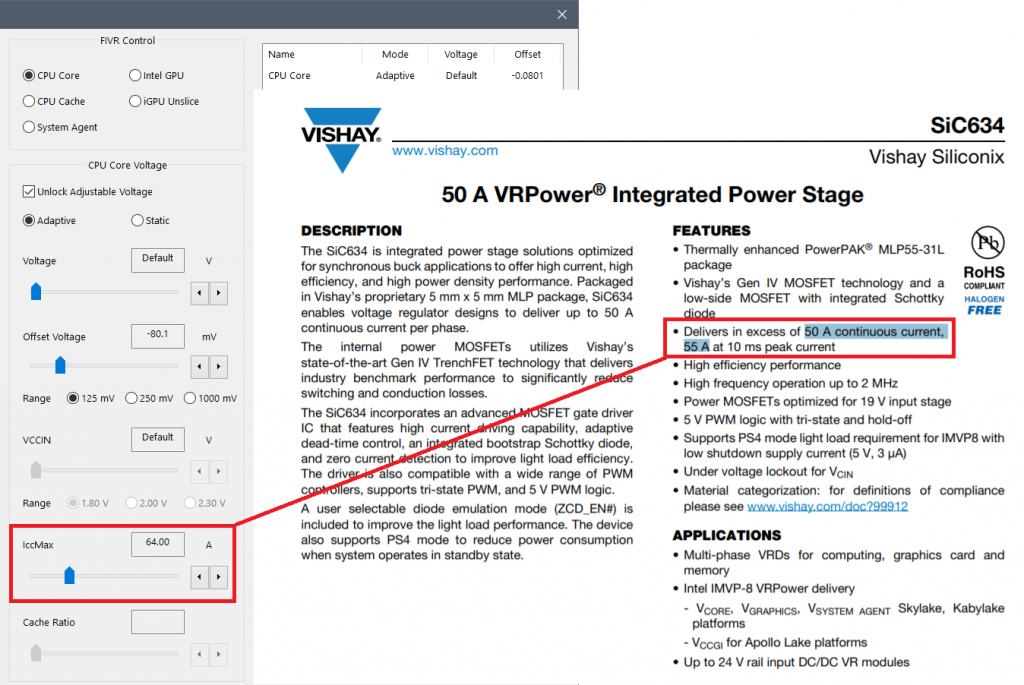

То есть, напряжения, мощности и частоты заданы достаточно жестко — что же меняется? Правильно, это ток (напомню, что мощность это ток, умноженный на напряжение). И, разумеется, на него Intel тоже задает лимит: в случае с i5-8250U это 64 А (параметр IccMax). С учетом того, что напряжение при работе на 3.4 ГГц порядка 1 В, мы получаем максимальное тепловыделение не более 64 Вт: процессор, очевидно, никак не сможет его достичь (Short TDP обычно ниже 50 Вт), отсюда возникает вполне логичный вопрос — ну и зачем нужно было вводить IccMax, если он никогда не будет ограничивать процессор? Причем, к слову, в десктопных платах этот параметр зачастую установлен вообще на 255 А — при напряжении в 1.2-1.3 В это даст умопомрачительные 330 Вт: очевидно, это мягко говоря далековато от реального потребления десктопных CPU.

А дальше еще интереснее. Мне стало интересно, какие MOSFET используются в цепи питания моего i5-8250U. Оказалось, что это Sic634 — а у них максимальный ток 50 А и пиковый 55. То есть ниже, чем нужно по спецификации Intel. Разумеется, я решил, что это сэкономила Xiaomi, но потом обнаружил, что ровно такие же транзисторы используются и в дорогих Dell XPS 13 с точно таким же CPU. Конечно, 50 А при напряжении в 1 В даст нам целых 50 Вт — это несколько больше Short TDP, которое в моем случае 44 Вт, и в разы больше Long TDP в 15 Вт, но все еще то, что производители «забывают» про спецификации Intel при планировании силовой части плат, мягко говоря, пугает.

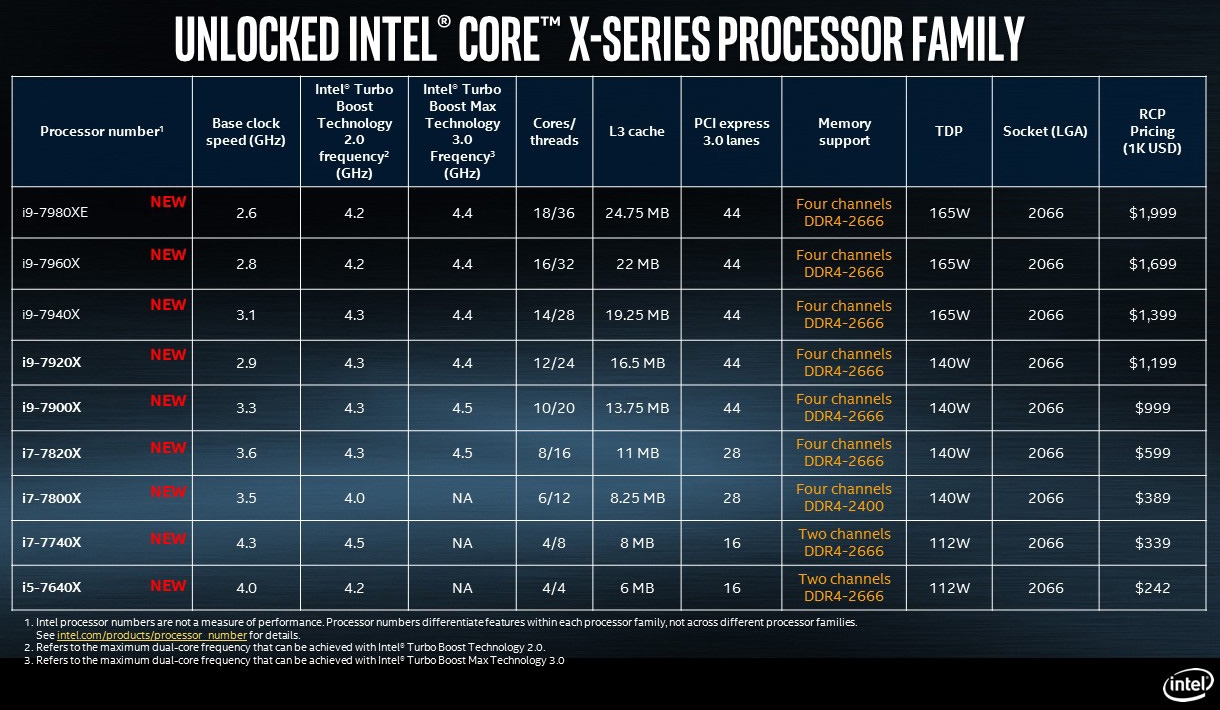

Ну и вишенка на торте: разумеется, речь пойдет о Intel Turbo Boost 3.0. Современное процессоростроение можно очень точно описать одной фразой: «третий сорт — не брак». Топовые решения под сокет LGA2066 могут иметь аж 18 ядер, да и еще все в одном кристалле. Разумеется, шанс того, что все ядра будут разгоняться одинаково хорошо, крайне низкий — всегда будет 1-2 более удачных ядра, способных брать более высокие частоты. Так что если Turbo Boost 2.0 разгоняет все ядра или же любое из попавшихся до указанных в нем частот, то после установки мощного HEDT-процессора в плату технология Turbo Boost 3.0 определяет лучшие ядра в нем и позволяет только им «буститься» сильнее других. Разницу сложно назвать значительной, она обычно находится на уровне 200 МГц, но все еще мы видим, как Intel пускает в ход «полубракованные» кристаллы, где разные ядра разгоняются по-разному.

Так как же на самом деле работает авторазгон процессоров Intel?

Сказать честно — так, как решит производитель материнской платы, и, я думаю, вы уже это поняли сами. Но в среднем все происходит так:

- Появилась нагрузка — тепловыделение процессора превысило Long TDP. Плата начинает использовать лимит Short TDP и запускает таймер Turbo Time Limit. Если при этом превышен лимит IccMax, то процессор начнет снижать частоту, дабы уложиться в его рамки, но на деле это происходит чуть чаще, чем никогда. Если есть поддержка Turbo Boost 3.0, то пара ядер «бустится» сильнее других.

- Тепловыделение стало меньше Long TDP до того момента, как прошли 28 секунд работы Turbo Time Limit? Отлично, сбрасываем этот таймер и ждем нового скачка нагрузки. Если же нет — срабатывает ограничение Long TDP, процессор здорово теряет в частоте и начинает так работать «вечно».

- Ой нет, не вечно — у нас неплохо разогрелась видеокарта, ее нужно остудить. Включается BD Prochot и частота процессора устремляется к уровню в 800 МГц, вас приветствуют лаги. К счастью, как я уже писал выше, эта функция работает не на всех устройствах и легко отключается.

- Ой, производитель сэкономил на системе охлаждения, у нас перегрев CPU — да, как вы уже поняли, частота снова падает. Но все же худо-бедно 15 Вт отвести могут большинство СО, так что до этого обычно не доходит.

Итог — в мобильном сегменте вместо максимальных частот Turbo Boost в 3.5-4 ГГц чаще всего при реальной работе можно наблюдать лишь 2-2.5 ГГц: конечно, это все еще выше родных частот, которые Intel опустила ниже плинтуса, но, разумеется, это далеко не тот уровень, который ожидают большинство пользователей.

AMD Precision Boost Override — кручу, мучу, разгонять не хочу

Как мы помним, после «бульдозерных» FX 2011-2013 годов, которые были не способны конкурировать с Core i7, AMD решила прекратить такие серьезные эксперименты и вернуться в архитектуре Zen к обычным ядрам с поддержкой гиперпоточности, которая в данном случае называется SMT. Что ж, идея, как мы знаем, хорошая, и процессоры Ryzen пользователи расхватывают как горячие пирожки, быстро сдвинув Intel с лидера по продажам (>80% в начале 2017) на уровень догоняющего (порядка трети продаж на данный момент).

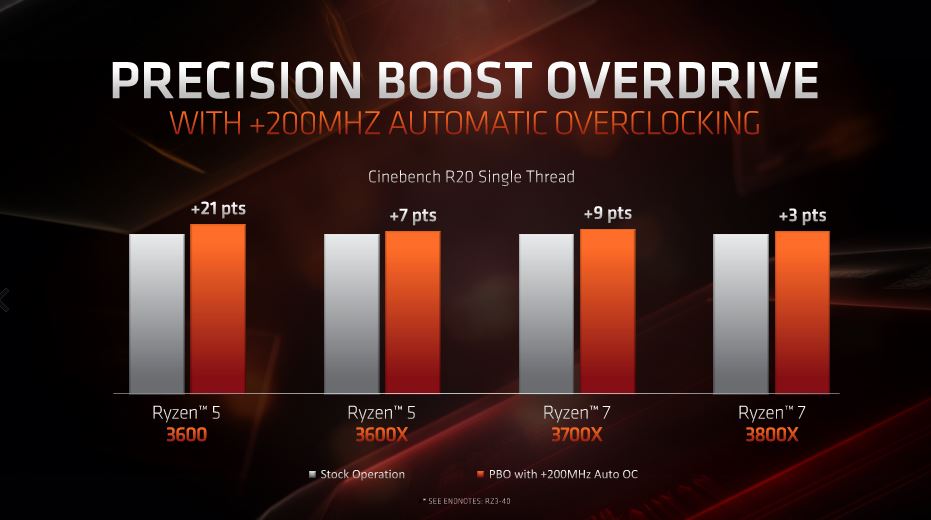

При этом AMD отлично понимала две вещи: во-первых, она не в том положении, чтобы не продавать «полубрак» (тем более, что этим занимается Intel), так что более дешевые Ryzen без литеры X работают на частотах в 150-200 МГц ниже, чем их «иксовые» собратья, даже под разгоном. Во-вторых, с одноядерной производительностью у Zen и Zen+ все было не очень хорошо, так что ее нужно было поднимать всеми силами. Так и родилась технология PBO, которая, с одной стороны, сильно похожа на Turbo Boost, а с другой — кардинально отличается.

В общем и целом, в случае с десктопными процессорами Intel оказывается важен лишь один лимит — по температуре, все остальные или никогда не достигаются, или обычно по умолчанию отключены в BIOS, так что процессор стабильно работает на своей максимальной частоте Turbo Boost для всех ядер, то есть на разных платах CPU будет в общем и целом показывать одинаковый уровень производительности.

В случае с AMD технология авторазгона имеет целых четыре активно работающих параметра:

- PPT Limit (Package Power Tracking) – ограничение на потребление процессором энергии в ваттах.

- TDC Limit (Thermal Design Current) – ограничение на максимальный ток, подаваемый на процессор. Определяется эффективностью охлаждения VRM на материнской плате.

- EDC Limit (Electrical Design Current) – ограничение на максимальный ток, подаваемый на процессор. Определяется электрической схемой VRM на материнской плате.

- Precision Boost Overide Scalar – коэффициент зависимости подаваемого на процессор напряжения от его частоты.

Первый параметр, в принципе, понятен: это ограничение на TDP, тут все логично. Второй и третий уже интереснее: если у Intel есть просто ограничение по току со стороны процессора, то тут учитывается еще и эффективность элементов питания на плате. Четвертый параметр еще веселее: есть внутренний коэффициент, принцип получения которого AMD не раскрывает.

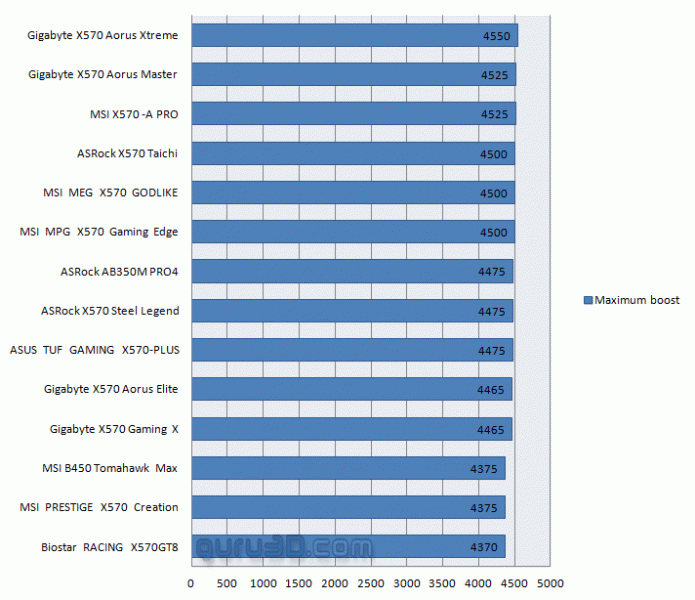

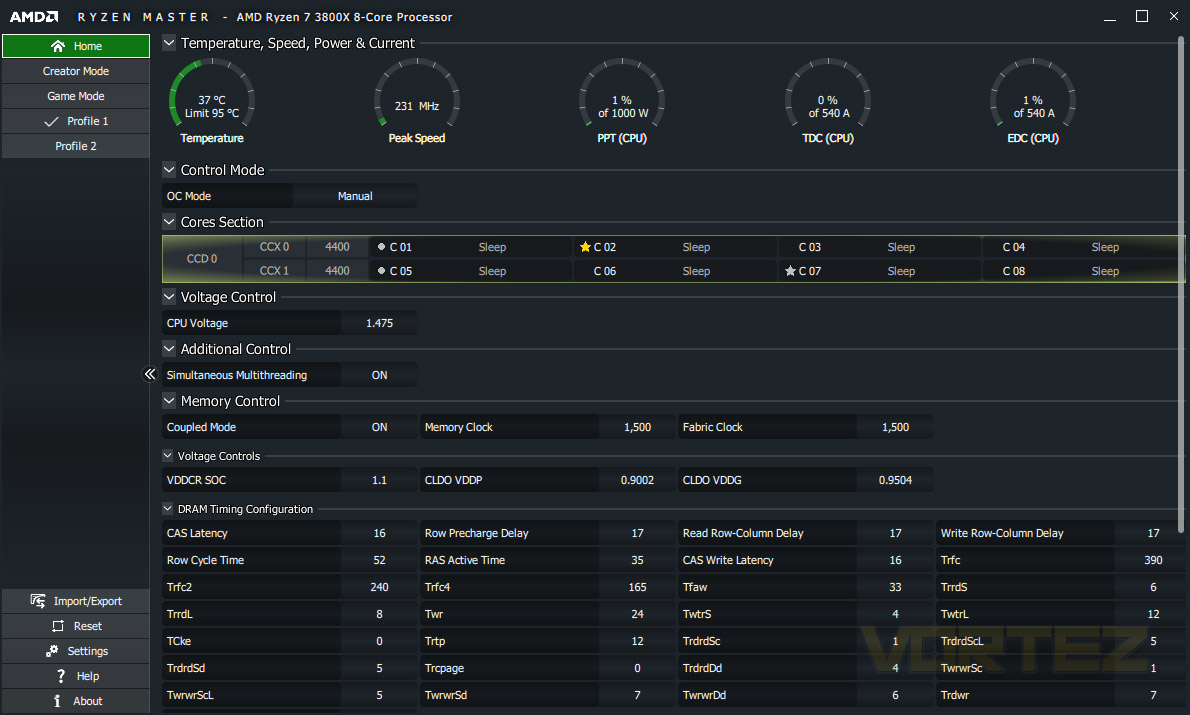

В итоге наблюдаем несколько неожиданную картину: Ryzen 7 3800X, имеющий максимальную частоту на бумаге в 4.5 ГГц, на деле может работать как на более высокой (4.55 ГГц), так и на куда более низкой (4.375 ГГц), причем, что самое забавное, никакой зависимости от VRM платы нет, дешевое решение от ASRock отнюдь не в самом конце списка:

Также следует понимать, что такие частоты достижимы лишь при близкой к однопоточной нагрузке. Попытка нагрузить все ядра приводит к тому, что частоты проваливаются на уровень в 4.1-4.3 ГГц — как мы помним, у Intel такая же ситуация, за одним но: в случае с десктопными процессорами у «синих» любое ядро может разгоняться до максимальной частоты Turbo Boost, так что, в общем и целом, в разгоне практически всегда эта частота достижима и для всех ядер — это мы и видим, если не брать экстремальные бенчмарки.

А вот у AMD это не так: как я уже писал выше, чтобы держать низкие цены, они решили использовать ту же уловку, что и Intel в Hi-End процессорах — а именно маркировать хорошие ядра, и лишь они «бустятся» до указанных в спецификациях высоких частот в 4.5+ ГГц. Очевидно, что все ядра в таком случае до такой частоты не доберутся — для этого понадобятся слишком высокие напряжения, так что получается неприятная ситуация: если у Intel указанная максимальная Turbo Boost частота не достигается только в мобильных процессорах, которые не всегда используют для серьезной нагрузки, то у AMD это происходит даже у десктопных процессоров, что делает теоретические максимальные частоты фикцией и только.

Причем в утилите Ryzen Master указываются звездочками лучшие ядра — как оказалось, эта официальная программа от AMD ставит их случайным образом, на деле оказываются лучшими абсолютно другие ядра:

Выводы

Лично я могу охарактеризовать происходящее сейчас на рынке процессоров только одним словом — жесть. Липовые частоты, неработающие лимиты, невыполняющиеся спецификации — складывается серьезное ощущение того, что индусы кодят, а китайцы паяют. Так что при покупке нового ноутбука или же платы с процессором внимательно изучайте именно их реальную производительность и частоты, ибо в даже в десктопном сегменте может быть крайне разительная разница при работе, на секундочку, в полностью дефолтном режиме.

материал сайта www.iguides.ru